Ci

li

ci

&

fla

gel

li

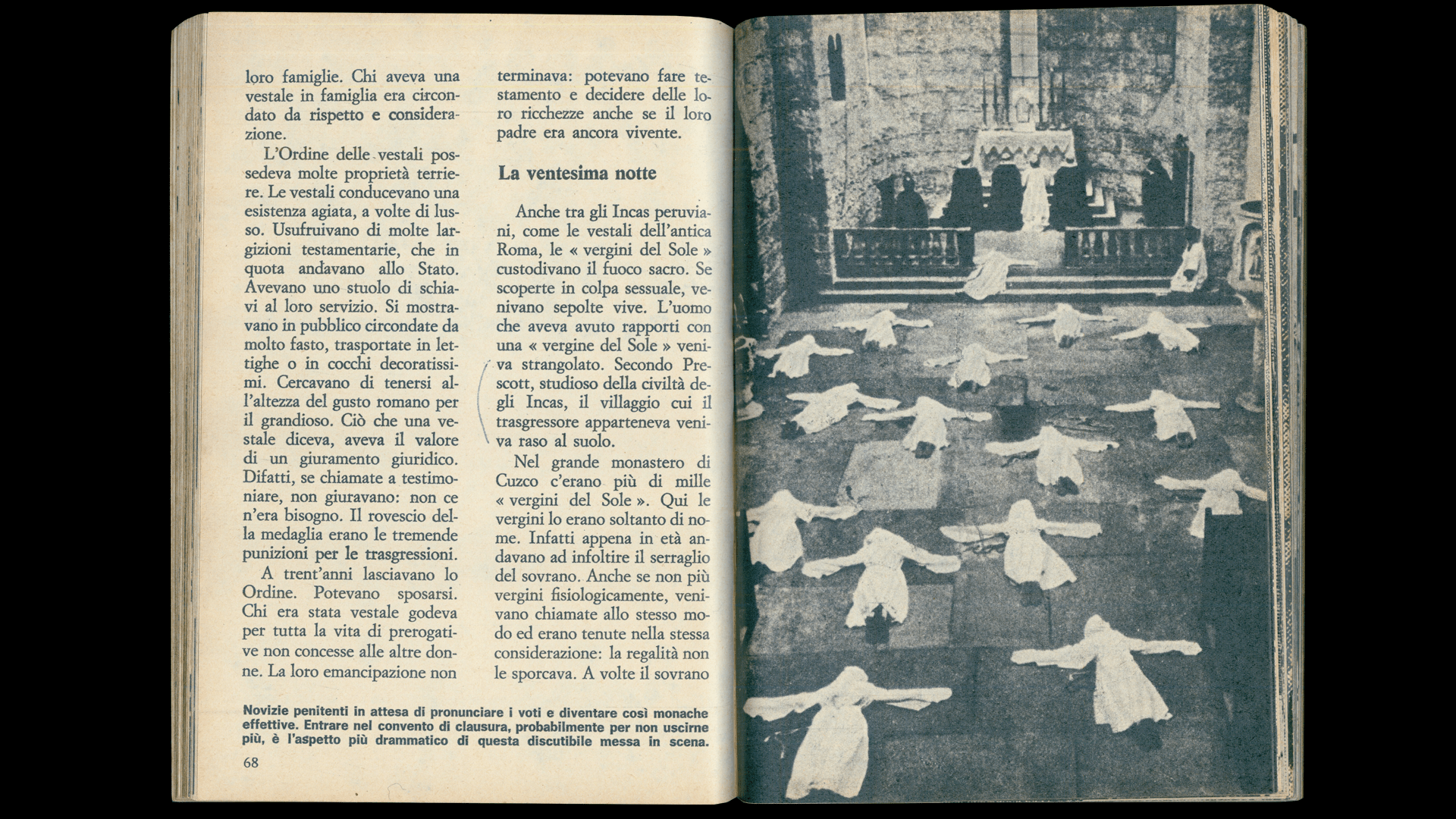

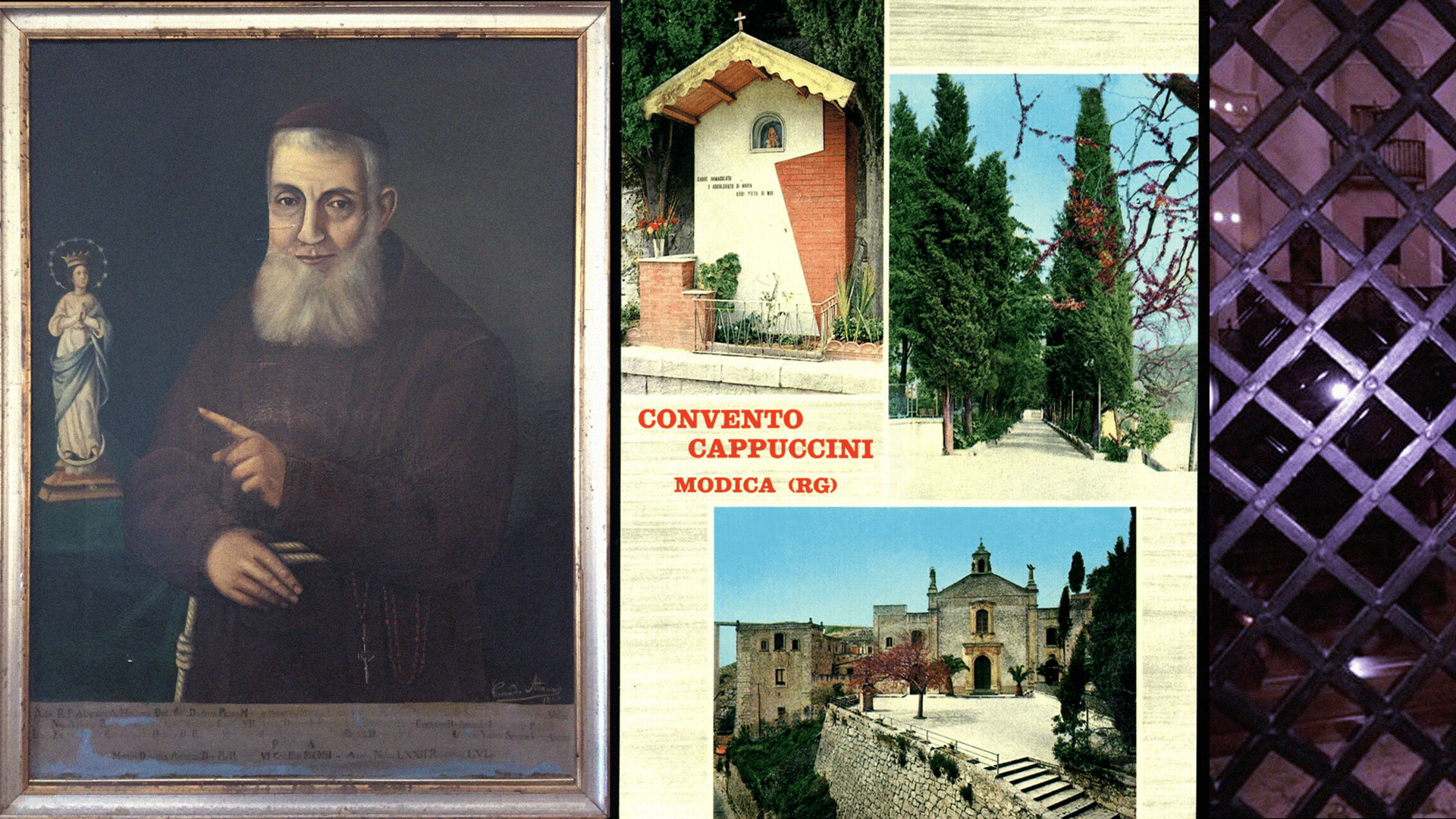

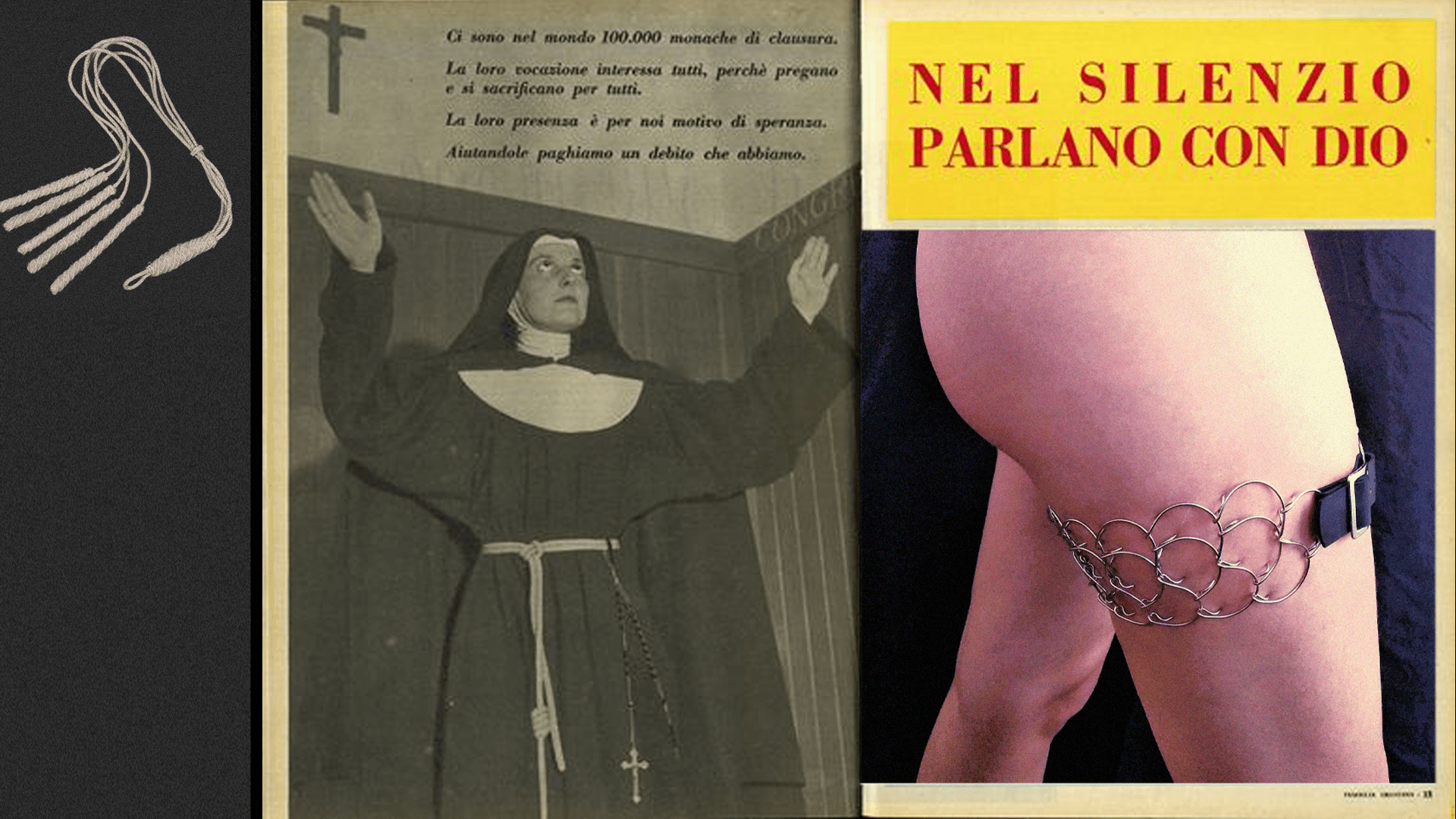

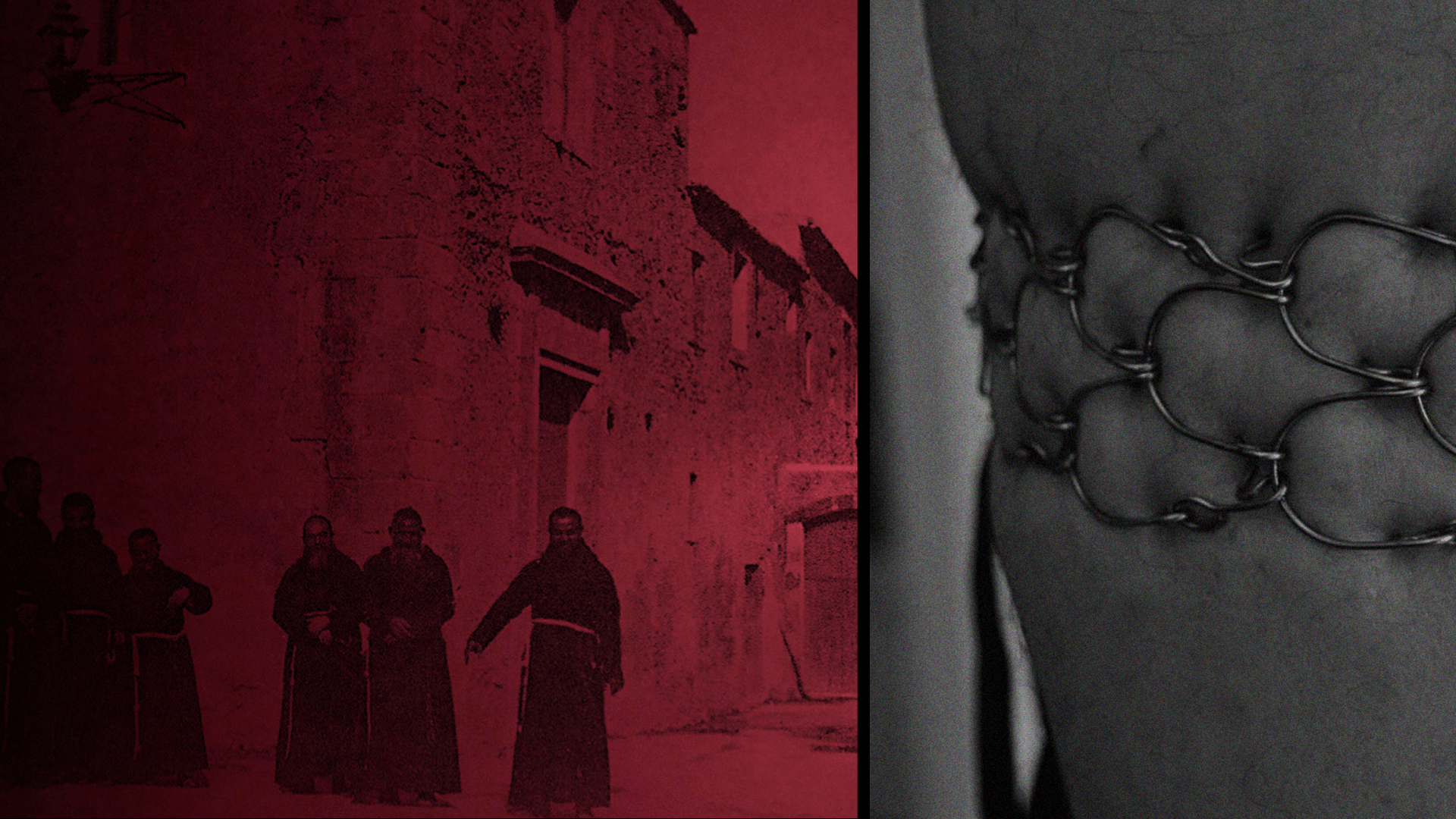

Giulio Tomasi, signore dei feudi di Montecuccio, Bellolampo, Belliemi, Communi, Gibildolce; principe di Lampedusa, barone di Montichiaro; duca di Palma; grande di Spagna; maniaco religioso, servo di Dio e capostipite di una stirpe di santi; discendente e progenitore di cardinali, fervente utilizzatore di cilici e flagelli.

Avo, a dieci discendenze di distanza dello scrittore Giuseppe, a cinque da Giulio IV (il Gattopardo in persona) e padre di Isabella, la beata suor Maria Crocifissa.

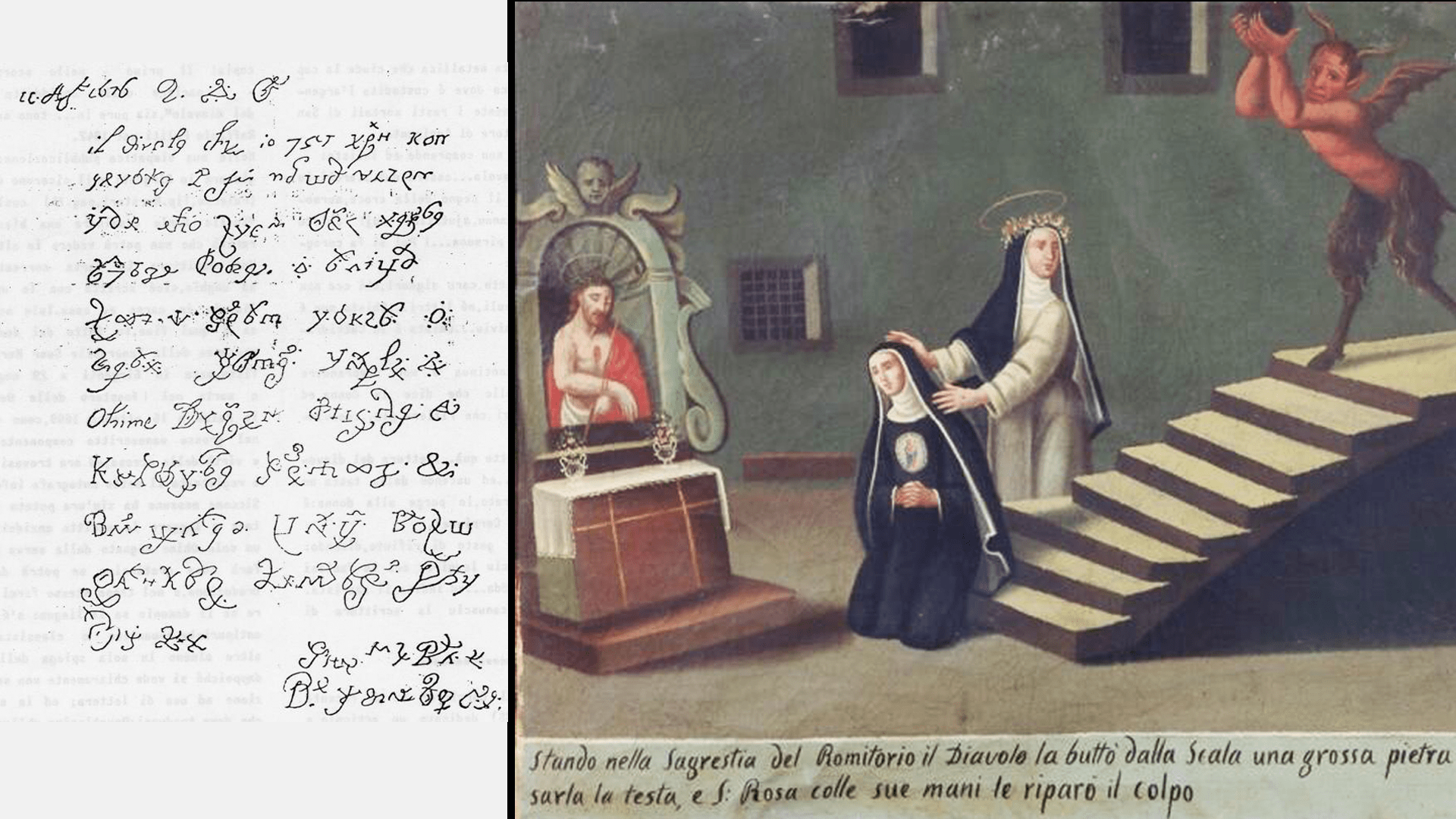

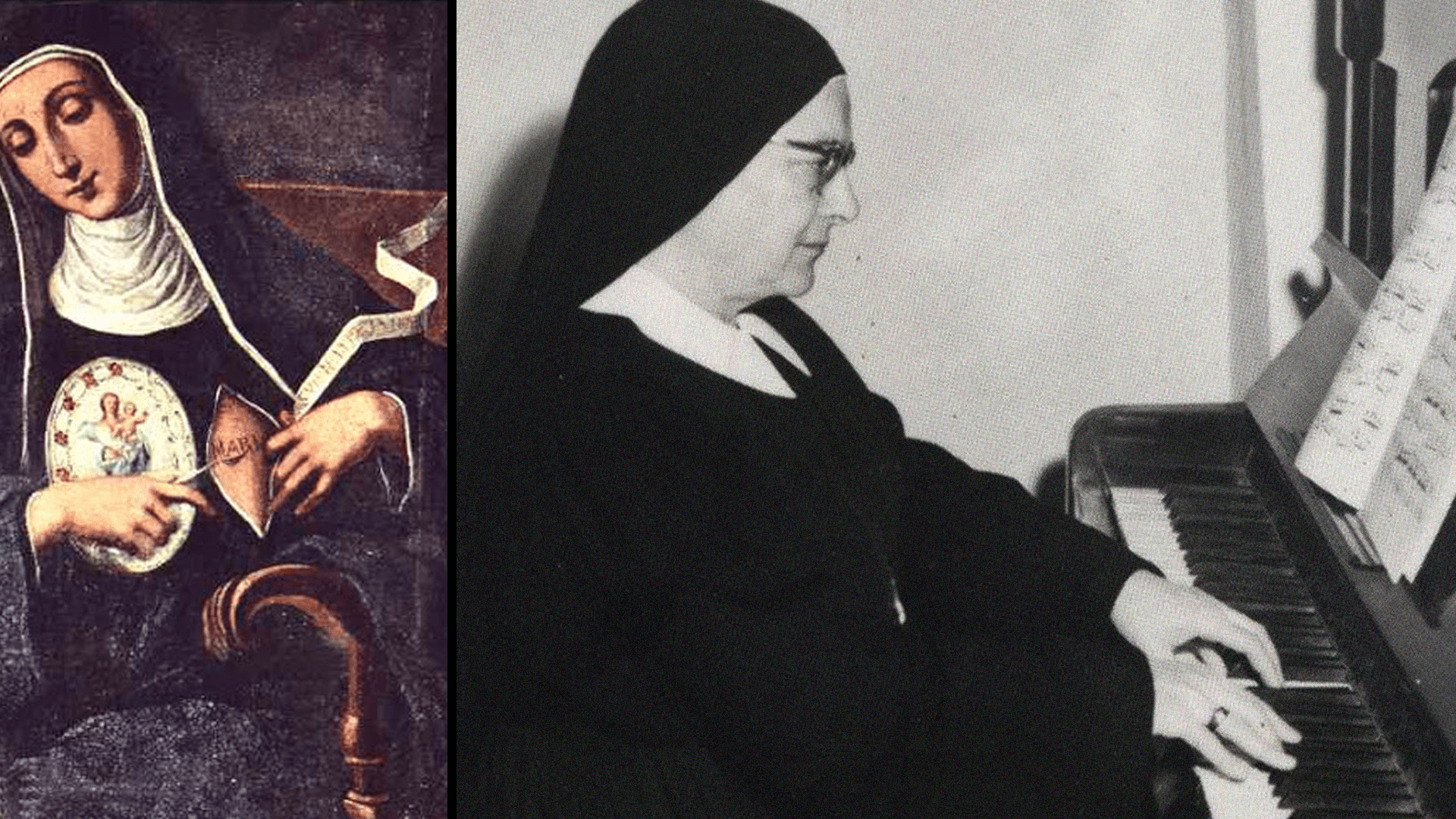

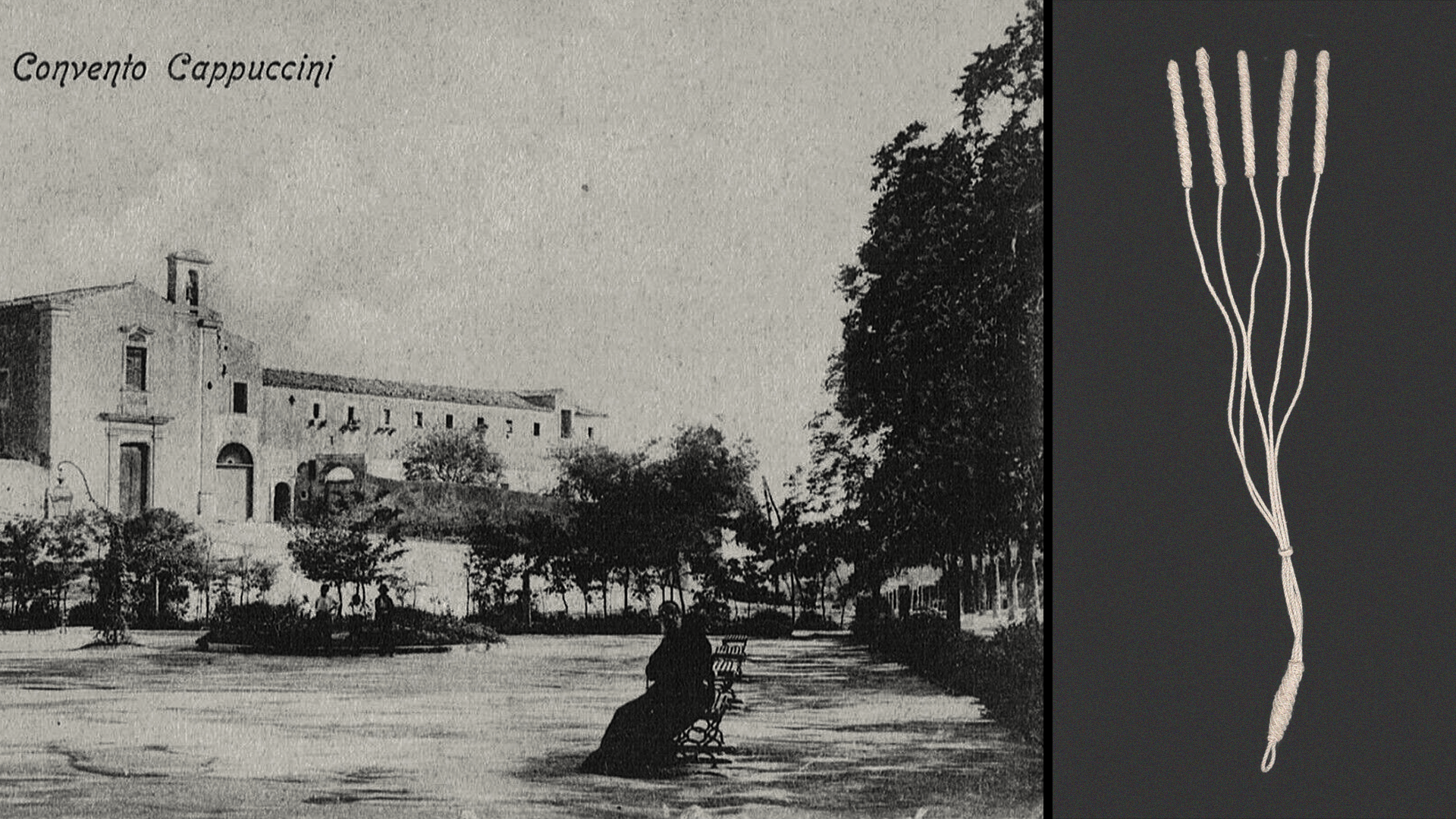

Anche la beata Maria Crocifissa della Concezione aveva un fervore incandescente che irradiava nel monastero di clarisse con regola benedettina costruito dal padre; qui tra profezie di crocifissione e pietrate del demonio si dedicava come da tradizione familiare alla mortificazione della carne, sia indossando il cilicio che a scudisciate di flagello e disciplina. Alcuni di essi partecipano tuttora al reliquiario del monastero assieme ad una preziosa lettera a lei indirizzata dal diavolo in persona: quattordici righe di blasfemia e tentazioni.

Tuttora, per fortificarsi dalle lusinghe di lucifero, nel monastero persistono regole di crescente intensità: silenzio, digiuno, astensione dal bere, nessuna calzatura, e i canonici voti di povertà e castità.

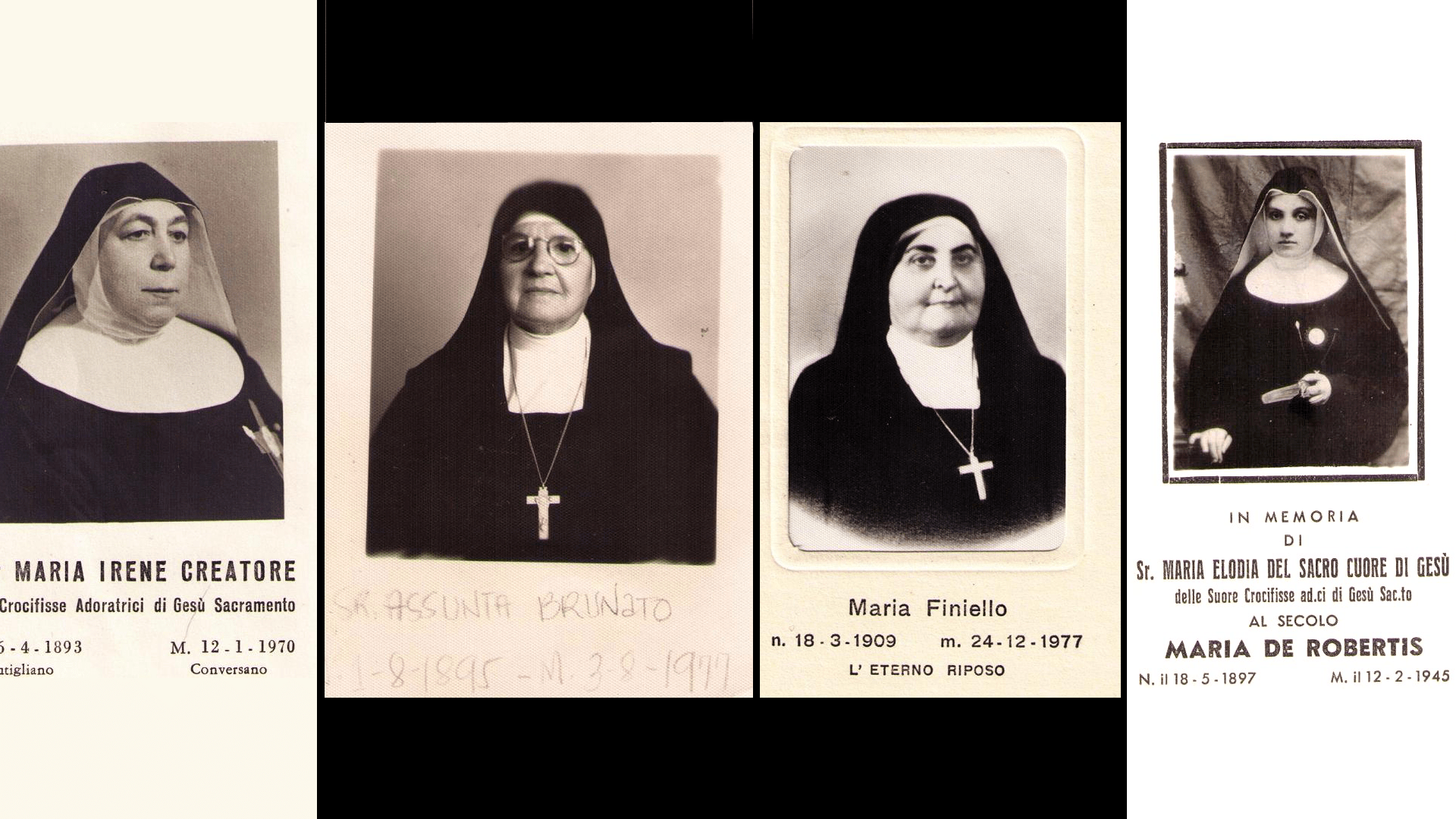

Forse a causa di questo le monache del monastero di Palma di Montechiaro sono rimaste solo in tre e di una certa età. Indosseranno ancora, come fece Santa Chiara, un cilicio di cuoio di porco con le ispide setole rivolte verso la carne?

Quel che sappiamo di certo è l’ammirazione collettiva per i dolcetti che vengono venduti nella sala della ruota: pan di spagna glassato, biscotti ricci, bocconetti e cassatine di pasta reale preparate con il cedro.

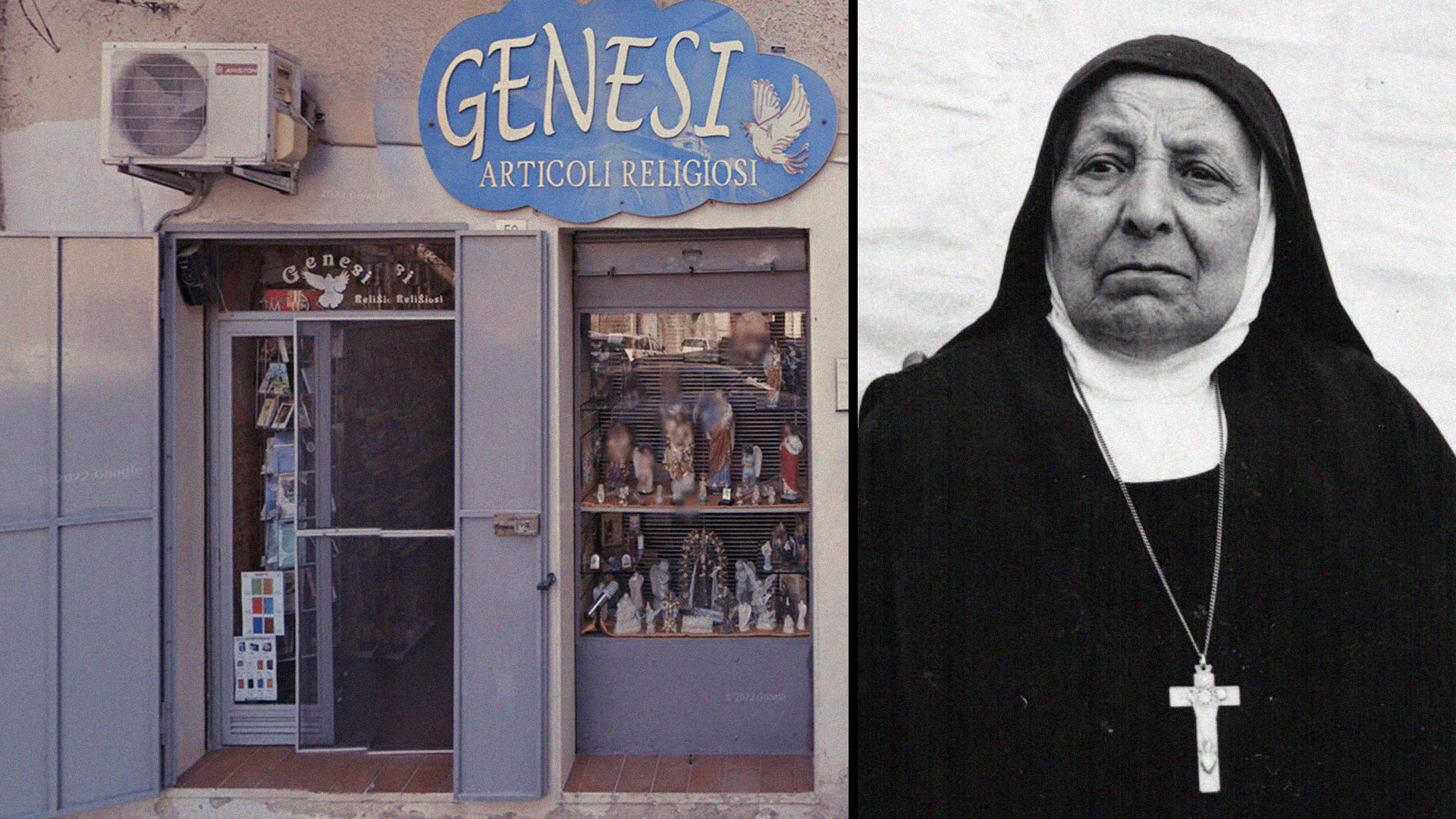

Chissà se potremmo trovare un flagello nel negozio “Genesi – articoli religiosi e devozionali” che si trova immediatamente all’uscita del convento, sovraffollato di santini, rosari e bambinelli. Anche questo posto, simmetricamente, è gestito da un trittico di tre donne devote.

Forse loro potrebbero indirizzarci all’acquisto di un cilicio, anche se, nel sentimento postconciliare, la mortificazione esterna, quella della carne, sembra avere perso il suo longevo carisma. Le citazioni dalle lettere di san Paolo si sprecano:

«Coloro che appartengono a Cristo, hanno crocefisso la carne con le sue voglie» (Galati 5,24)

«Mortifico il mio corpo e lo tengo in schiavitù» (Corinzi 9,27)

e, soprattutto, l’ambiguamente esplicita «nunc gaudeo in passionibus», godo di quel che patisco.

Continua Paolo nella sua midrash: «Do compimento nella mia carne a ciò che manca ai patimenti di Cristo».

Quest’ultima frase, in particolare, brilla a conclusione dell’articolo 83 dell’attuale statuto dell’Opus Dei: per i numerari, gli aggregati e i soprannumerari della prelatura personale il cilicio è una pratica di mortificazione tuttora consigliata. Ad esso si affiancano decine di prescrizioni quotidiane per fortificarsi contro le tentazioni carnali: non zuccherare il caffè, non bere fino al secondo o non bere affatto durante i pasti, non appoggiare la schiena allo schienale mentre si studia o si lavora, affiancare alle due ore quotidiane di cilicio una sessione settimanale di flagello e una notte di sonno sul nudo pavimento.

A Palermo per più di sessanta anni l’Opus Dei ha ammesso non più di venticinque giovani dell’élite sicula a godere di queste regole ferree, una promessa di successo negli studi, nel lavoro, nella società.

Nel 2019 viene chiuso il Residence Segesta, senza nemmeno un trafiletto sulla Gazzetta del Sud o sul Giornale di Sicilia, forse perché, come recitava l’articolo 191 dello statuto: “i membri sappiano bene che dovranno osservare sempre un prudente silenzio a proposito dei nomi degli altri associati e non dovranno mai rivelare a nessuno che essi stessi appartengono all’Opus”. Ora a Palermo rimane solo il collegio femminile, destinato a 32 giovinette dell’alta società le cui famiglie sono disposte a pagare una retta di 9900 euro annui. In cambio la promessa di acquisire cosiddette soft skills impartite da un’organizzazione che in passato ha dimostrato vicinanza al franchismo e ad alcune dittature sudamericane e che venne accusata da un teologo gesuita di “un’inclinazione mascherata a dominare il mondo con una forma particolare di massoneria cristiana”. Oltre a questo, forse, nella retta è compreso un cilicio, vista la difficoltà nel reperirlo in negozi fisici. In rete, viceversa, le cose sembrano più semplici. Lo dimostrano il sito di un sulfureo antiquario spagnolo (relics.es) che propone un cilicio del 19° secolo con macchie e tracce d’uso (255 euro) e, un negozio Etsy di artigiani palermitani: 215 esemplari venduti alla voce “cilicio opus dei” e recensioni rivelatrici della natura ambigua della pratica. Quando una cliente soddisfatta scrive: “Ben fatto, robusto durante le preghiere” è difficile tracciare il confine tra il glorioso rifiuto della tentazione e la lasciva adesione al dolore.

La Sicilia del Gattopardo

documentario di Ugo Gregoretti, 1960

Lo spot del negozio Genesi

specializzato in articoli religiosi

Il sito della Residenza Rume

collegio universitario per signorine

gestito dall’Opus Dei

Il bizzarro sito di un antiquario spagnolo,

vende anche cilici “con tracce di utilizzo”

A&A Religious

artigiani palermitani

specializzati in cilici

Cilici & flagelli

Giulio Tomasi, signore dei feudi di Montecuccio, Bellolampo, Belliemi, Communi, Gibildolce; principe di Lampedusa, barone di Montichiaro; duca di Palma; grande di Spagna; maniaco religioso, servo di Dio e capostipite di una stirpe di santi; discendente e progenitore di cardinali, fervente utilizzatore di cilici e flagelli.

Avo, a dieci discendenze di distanza dello scrittore Giuseppe, a cinque da Giulio IV (il Gattopardo in persona) e padre di Isabella, la beata suor Maria Crocifissa.

Anche la beata Maria Crocifissa della Concezione aveva un fervore incandescente che irradiava nel monastero di clarisse con regola benedettina costruito dal padre; qui tra profezie di crocifissione e pietrate del demonio si dedicava come da tradizione familiare alla mortificazione della carne, sia indossando il cilicio che a scudisciate di flagello e disciplina. Alcuni di essi partecipano tuttora al reliquiario del monastero assieme ad una preziosa lettera a lei indirizzata dal diavolo in persona: quattordici righe di blasfemia e tentazioni.

Tuttora, per fortificarsi dalle lusinghe di lucifero, nel monastero persistono regole di crescente intensità: silenzio, digiuno, astensione dal bere, nessuna calzatura, e i canonici voti di povertà e castità.

Forse a causa di questo le monache del monastero di Palma di Montechiaro sono rimaste solo in tre e di una certa età. Indosseranno ancora, come fece Santa Chiara, un cilicio di cuoio di porco con le ispide setole rivolte verso la carne?

Quel che sappiamo di certo è l’ammirazione collettiva per i dolcetti che vengono venduti nella sala della ruota: pan di spagna glassato, biscotti ricci, bocconetti e cassatine di pasta reale preparate con il cedro.

Chissà se potremmo trovare un flagello nel negozio “Genesi – articoli religiosi e devozionali” che si trova immediatamente all’uscita del convento, sovraffollato di santini, rosari e bambinelli. Anche questo posto, simmetricamente, è gestito da un trittico di tre donne devote.

Forse loro potrebbero indirizzarci all’acquisto di un cilicio, anche se, nel sentimento postconciliare, la mortificazione esterna, quella della carne, sembra avere perso il suo longevo carisma. Le citazioni dalle lettere di san Paolo si sprecano:

«Coloro che appartengono a Cristo, hanno crocefisso la carne con le sue voglie» (Galati 5,24)

«Mortifico il mio corpo e lo tengo in schiavitù» (Corinzi 9,27)

e, soprattutto, l’ambiguamente esplicita «nunc gaudeo in passionibus», godo di quel che patisco.

Continua Paolo nella sua midrash: «Do compimento nella mia carne a ciò che manca ai patimenti di Cristo».

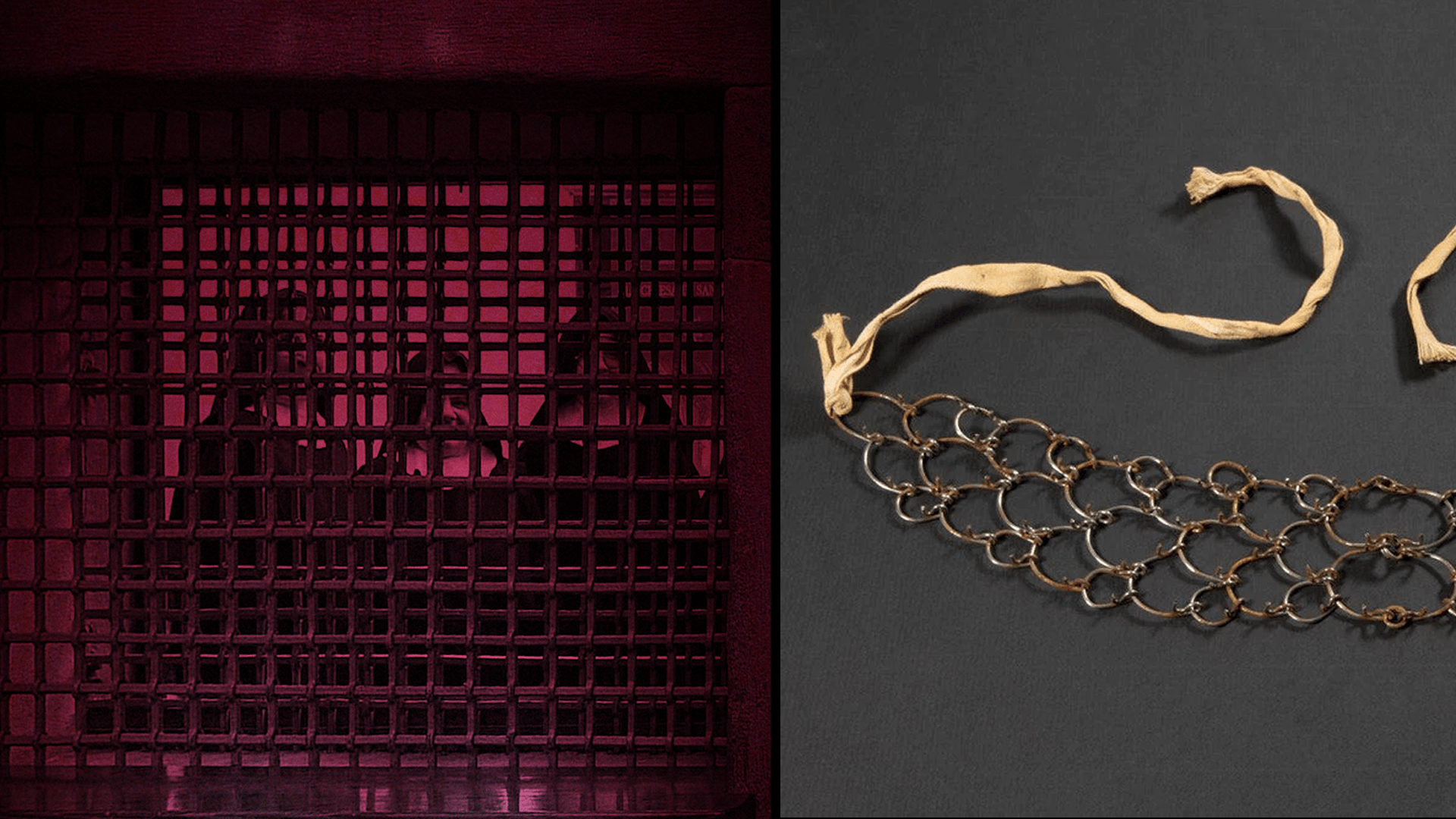

Quest’ultima frase, in particolare, brilla a conclusione dell’articolo 83 dell’attuale statuto dell’Opus Dei: per i numerari, gli aggregati e i soprannumerari della prelatura personale il cilicio è una pratica di mortificazione tuttora consigliata. Ad esso si affiancano decine di prescrizioni quotidiane per fortificarsi contro le tentazioni carnali: non zuccherare il caffè, non bere fino al secondo o non bere affatto durante i pasti, non appoggiare la schiena allo schienale mentre si studia o si lavora, affiancare alle due ore quotidiane di cilicio una sessione settimanale di flagello e una notte di sonno sul nudo pavimento.

A Palermo per più di sessanta anni l’Opus Dei ha ammesso non più di venticinque giovani dell’élite sicula a godere di queste regole ferree, una promessa di successo negli studi, nel lavoro, nella società.

Nel 2019 viene chiuso il Residence Segesta, senza nemmeno un trafiletto sulla Gazzetta del Sud o sul Giornale di Sicilia, forse perché, come recitava l’articolo 191 dello statuto: “i membri sappiano bene che dovranno osservare sempre un prudente silenzio a proposito dei nomi degli altri associati e non dovranno mai rivelare a nessuno che essi stessi appartengono all’Opus”. Ora a Palermo rimane solo il collegio femminile, destinato a 32 giovinette dell’alta società le cui famiglie sono disposte a pagare una retta di 9900 euro annui. In cambio la promessa di acquisire cosiddette soft skills impartite da un’organizzazione che in passato ha dimostrato vicinanza al franchismo e ad alcune dittature sudamericane e che venne accusata da un teologo gesuita di “un’inclinazione mascherata a dominare il mondo con una forma particolare di massoneria cristiana”. Oltre a questo, forse, nella retta è compreso un cilicio, vista la difficoltà nel reperirlo in negozi fisici. In rete, viceversa, le cose sembrano più semplici. Lo dimostrano il sito di un sulfureo antiquario spagnolo (relics.es) che propone un cilicio del 19° secolo con macchie e tracce d’uso (255 euro) e, un negozio Etsy di artigiani palermitani: 215 esemplari venduti alla voce “cilicio opus dei” e recensioni rivelatrici della natura ambigua della pratica. Quando una cliente soddisfatta scrive: “Ben fatto, robusto durante le preghiere” è difficile tracciare il confine tra il glorioso rifiuto della tentazione e la lasciva adesione al dolore.