Muz

zu

ni

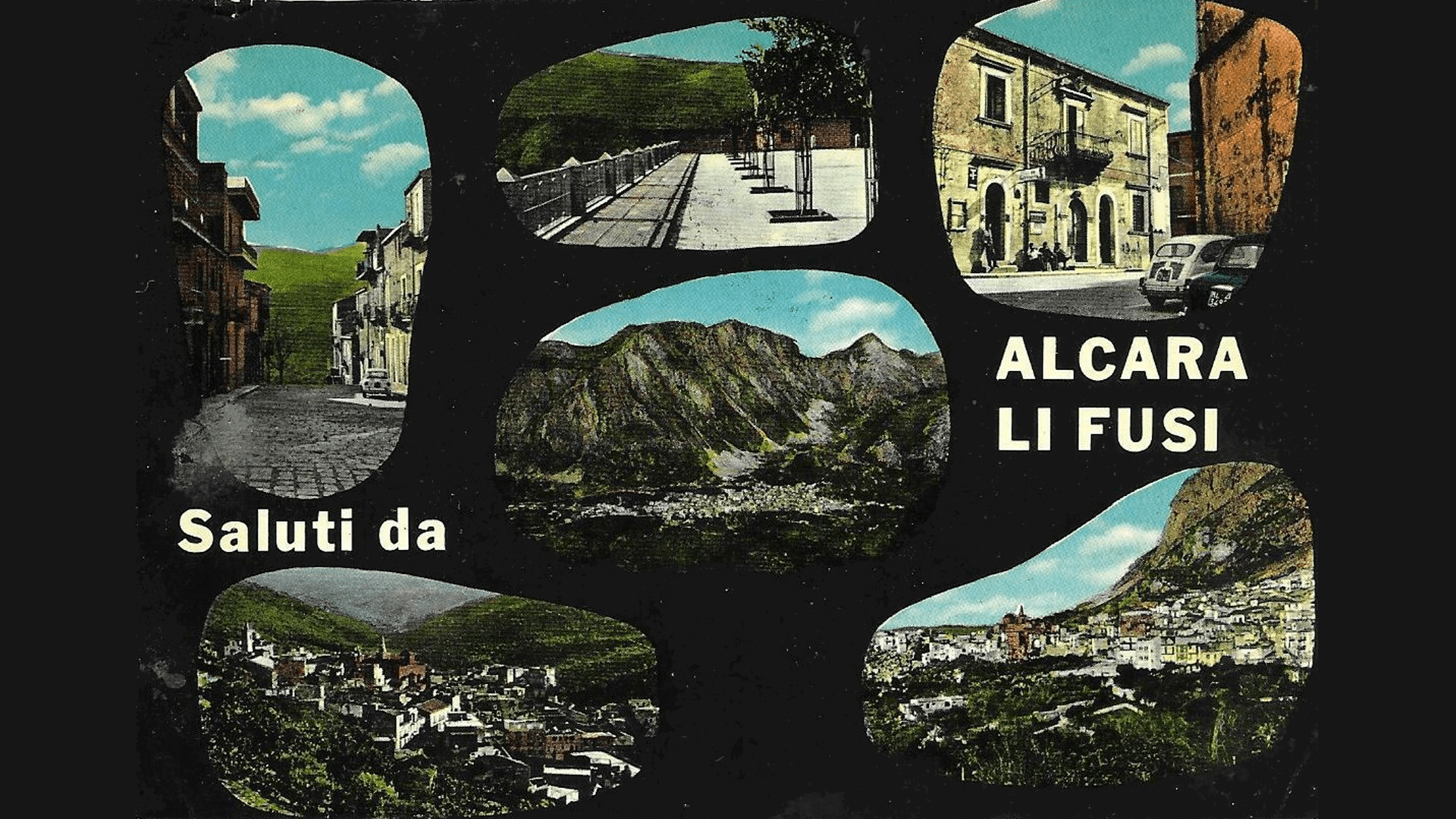

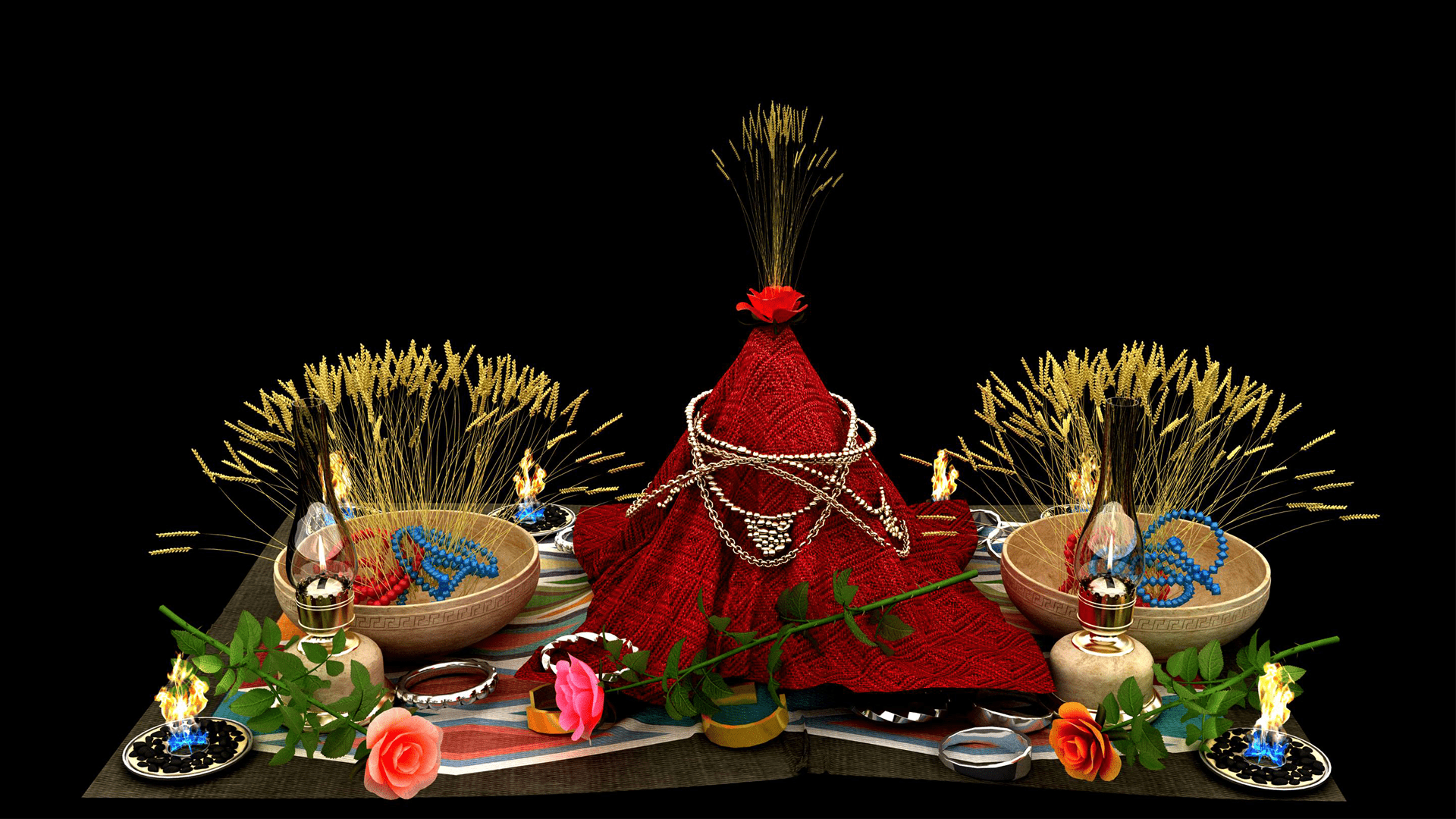

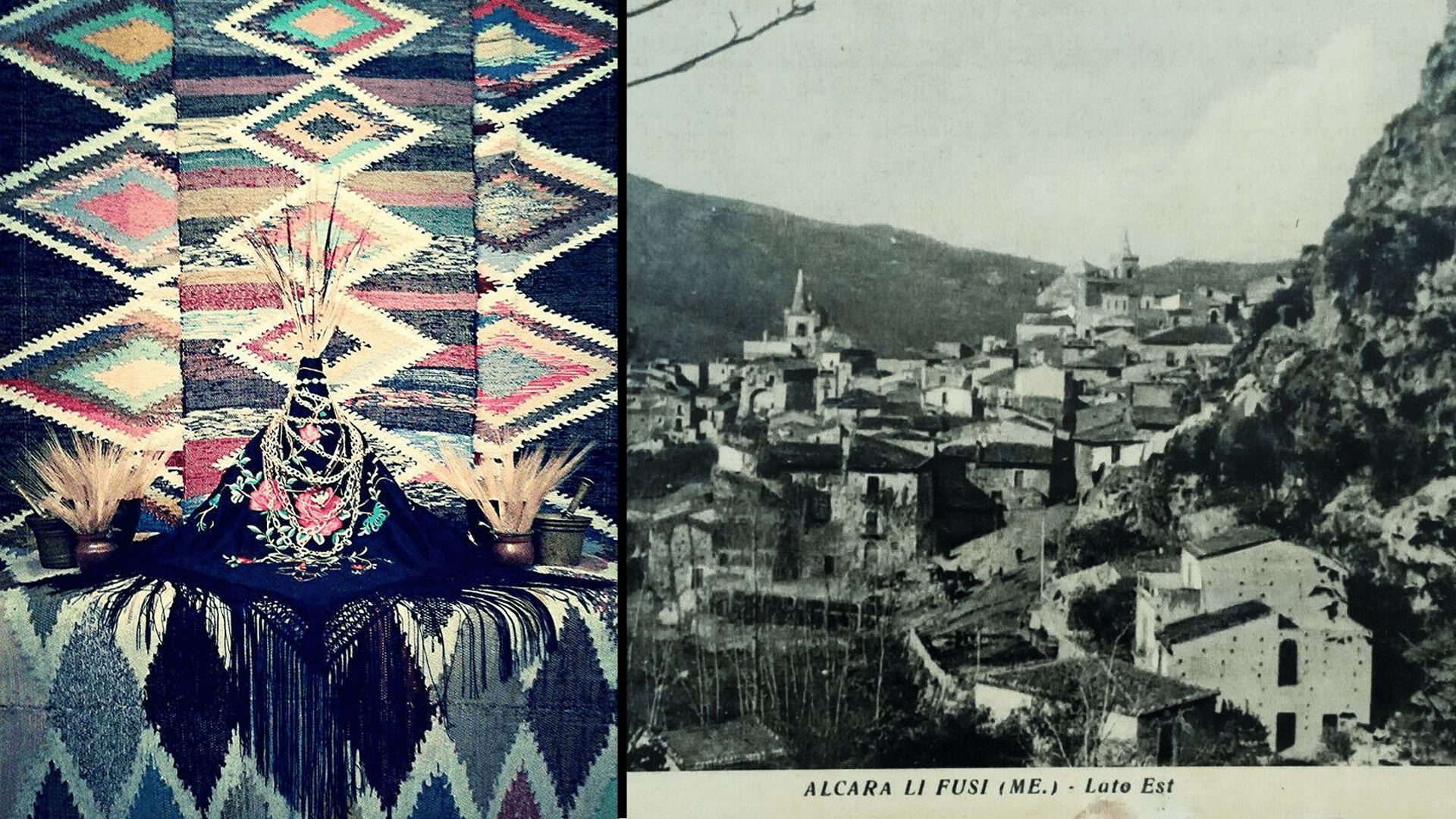

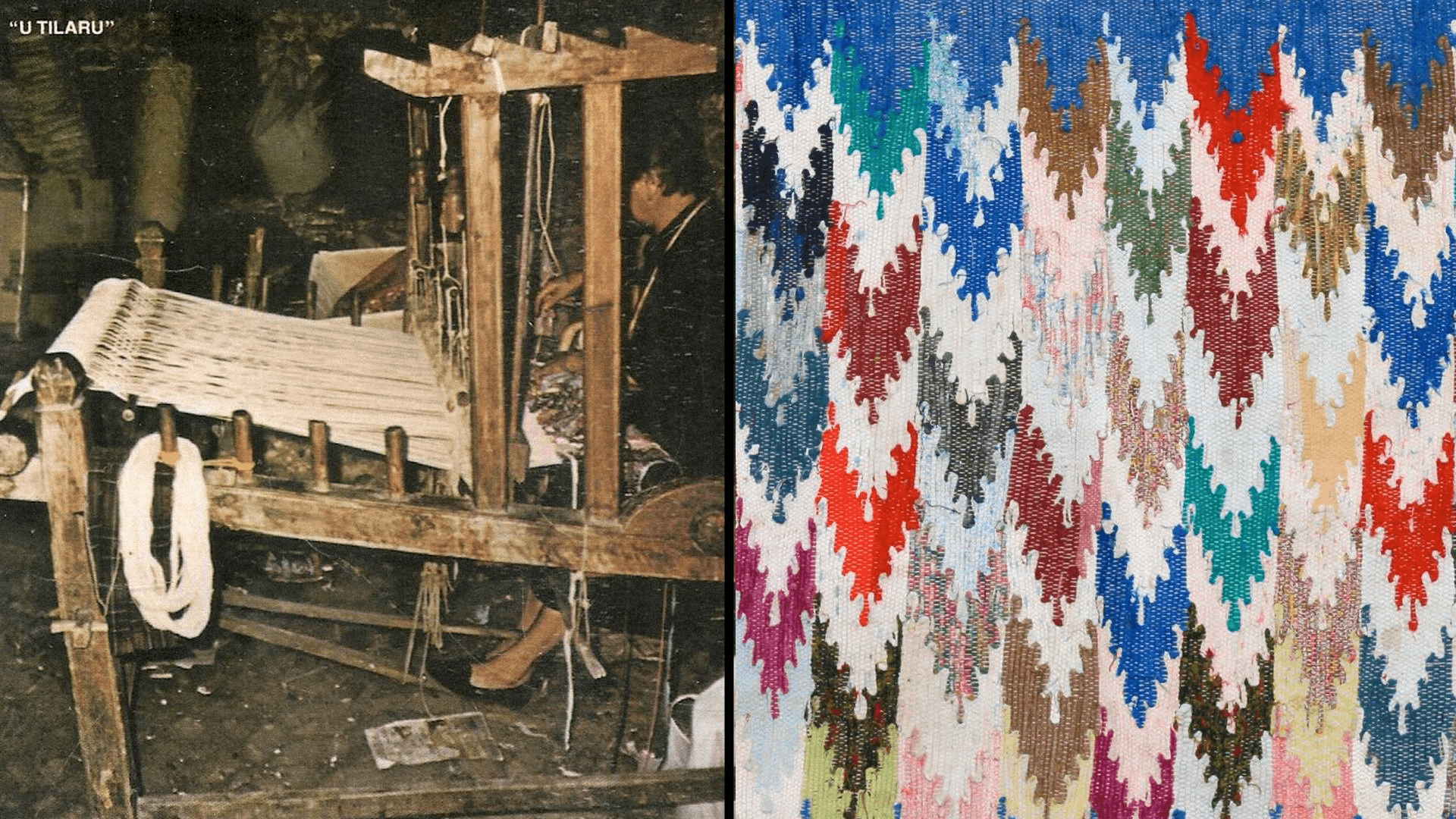

Ogni 24 giugno ad Alcara li Fusi (provincia di Messina) i quartieri del paese gareggiano per il miglior Muzzuni, un vaso longilineo da cui eruttano germogli d’orzo, avvolto in stoffe e ornato di monili, esposto su altari rivestiti di tappeti tessuti a mano degni di una corte senegalese. Intorno ad esso si canta, si balla, si fa un scorpacciata di fave, ci si promette romanticamente.

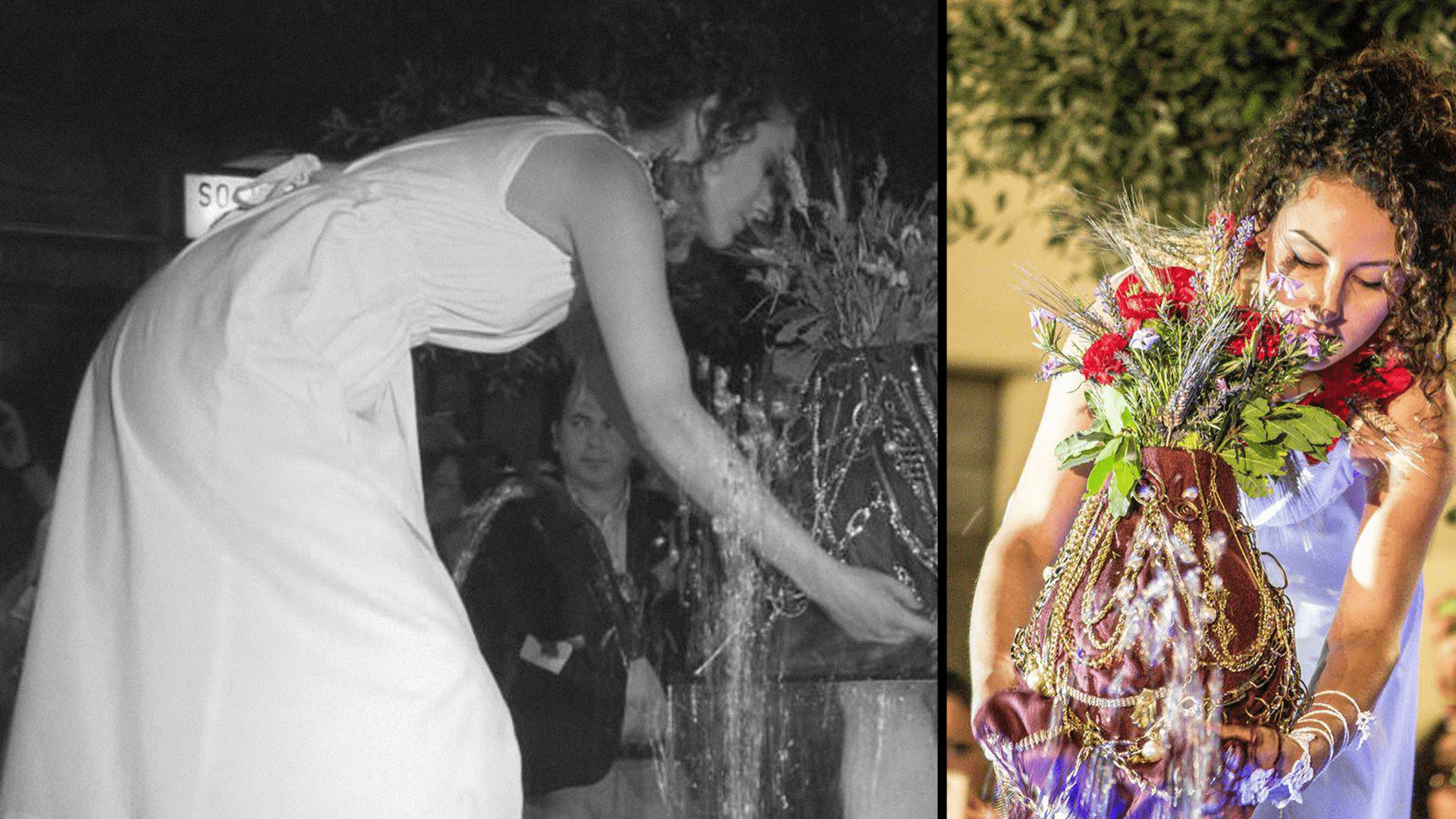

Si occupano le donne, meglio se nubili, segretamente e notturnamente, di adornare il Muzzuni e fornirlo di un getto di spighe.

Come ampiamente chiarito da esplicazioni episcopali si tratta di una figura che rievoca devotamente la stilizzata decapitazione di San Giovanni ad opera del perfido Erode e della sciagurata Salomé.

Il Muzzuni è quindi una pio ricordo del Battista e della fede per il suo annuncio messianico, radicato nella sentita cristianità di questo lembo di Sicilia.

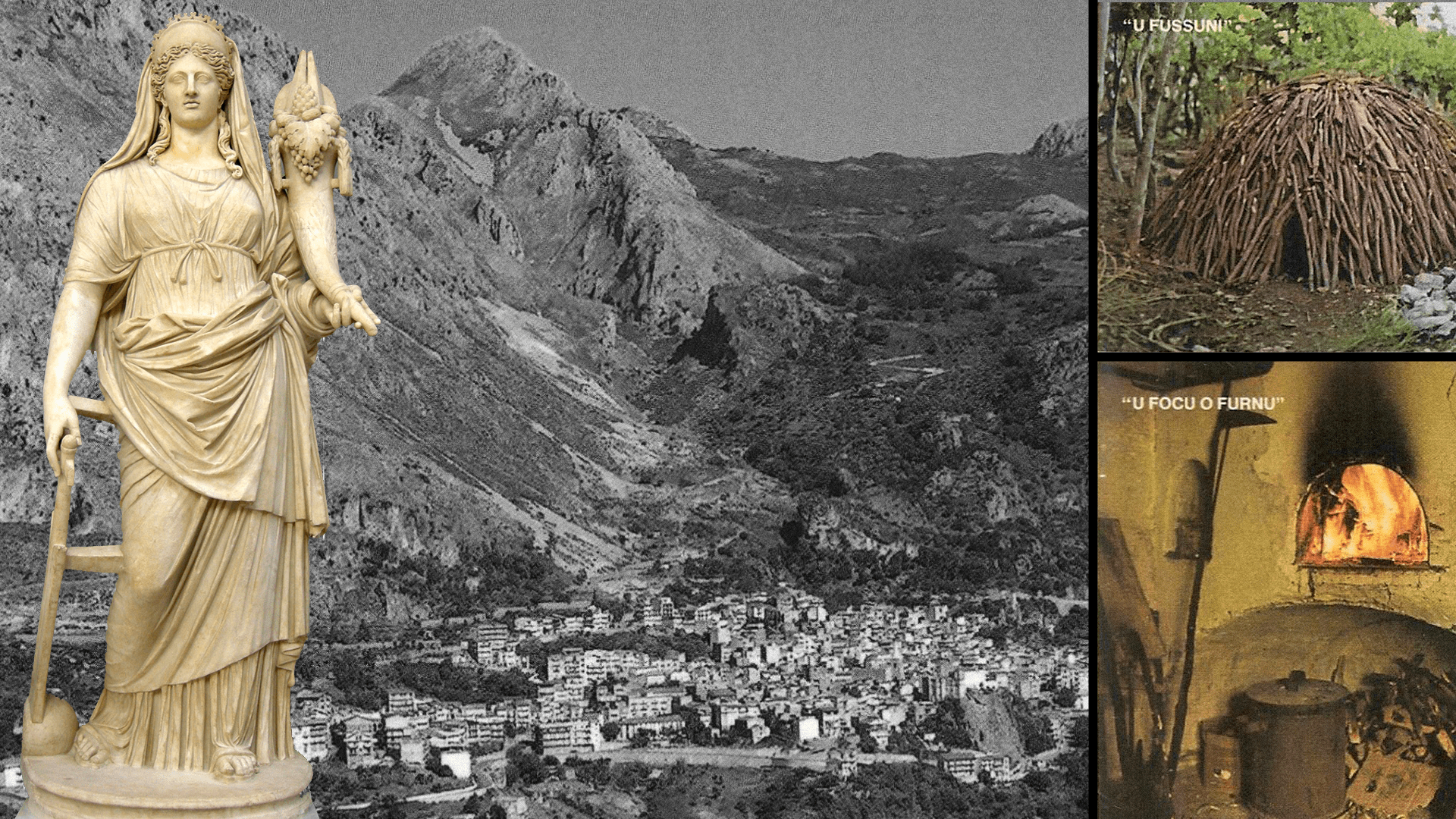

Una recente antropologia si beffa di questo sentire religioso e si inebria di riferirimenti arcaici, greci, minoici, finanche indoeuropei. Ecco una girandola malassortita di letture frazeriane chiamare in causa Kore, Demetra, Cerere ma anche Adone e in ultimo Apollo.

Si fraintende la sincera memoria del santo e si sproloquia di equinozi, mietiture e fertilità. Il devoto ardore del virginale nubilato alcarese viene stigmatizzato con basse allusioni plautine.

Quello che appare essere una ovvia rappresentazione di San Giovanni viene travisata per furore etnografico. Cos’altro dovrebbe rappresentare U Muzzuni?

Alcuni vi riconoscono la cornucopia, il baccellone di una fava turgida, una ceppa, un cippo, un birillo, un fungo bombato e carnoso, una banana abbigliata, un asso di bastoni, un fuso, un razzo, uno sfilatino speciale ma continua a mancare un’identificazione certa. Il getto, lo schiizzo, lo spruzzo che zampilla dal Muzzuni che altro dovrebbe significare se non la decapitazione del santo?

Il fatto che i fiotti che adornano il vaso siano stati apparecchiati da gentili mani di fanciulla permette ai mitografi dilettanti di scomodare l’etimologia stessa della parola “fallo” che deriva dal greco fallòs [φαλλός] e che a sua volta si rifà alla radice del sanscrito phalati [फलति], che significa “germogliare, fruttificare”.

Lasciamo però rispettosamente la parola definitiva alla saggia cattedra della Chiesa siciliana che si espresse sull’argomento nel tardo rinascimento.

“Proibiamo“, decretava il sinodo di Mazara nel 1575, “che il giorno della natività del precusore di Cristo, le donne non maritate adornirnino detti simulacri, i quali, per il loro aspetto sono scandalosi a vedere e durante la notte si riuniscano per intonare canti in loro onore“.

La presentazione ufficiale della festa

secondo il sito ufficiale del comune di Messina

Un reportage della RAI

girato durante l’edizione del 1978

Un servizio di OndaTV Sicilia

a riguardo dell’edizione del 2023i

La voce di wikipedia a riguardo delle Nennere,

l’archetipo del germoglio albino

per la festa di S.Giovanni Battista

Muzzuni

Ogni 24 giugno ad Alcara li Fusi (provincia di Messina) i quartieri del paese gareggiano per il miglior Muzzuni, un vaso longilineo da cui eruttano germogli d’orzo, avvolto in stoffe e ornato di monili, esposto su altari rivestiti di tappeti tessuti a mano degni di una corte senegalese. Intorno ad esso si canta, si balla, si fa un scorpacciata di fave, ci si promette romanticamente.

Si occupano le donne, meglio se nubili, segretamente e notturnamente, di adornare il Muzzuni e fornirlo di un getto di spighe.

Come ampiamente chiarito da esplicazioni episcopali si tratta di una figura che rievoca devotamente la stilizzata decapitazione di San Giovanni ad opera del perfido Erode e della sciagurata Salomé.

Il Muzzuni è quindi una pio ricordo del Battista e della fede per il suo annuncio messianico, radicato nella sentita cristianità di questo lembo di Sicilia.

Una recente antropologia si beffa di questo sentire religioso e si inebria di riferirimenti arcaici, greci, minoici, finanche indoeuropei. Ecco una girandola malassortita di letture frazeriane chiamare in causa Kore, Demetra, Cerere ma anche Adone e in ultimo Apollo.

Si fraintende la sincera memoria del santo e si sproloquia di equinozi, mietiture e fertilità. Il devoto ardore del virginale nubilato alcarese viene stigmatizzato con basse allusioni plautine.

Quello che appare essere una ovvia rappresentazione di San Giovanni viene travisata per furore etnografico. Cos’altro dovrebbe rappresentare U Muzzuni?

Alcuni vi riconoscono la cornucopia, il baccellone di una fava turgida, una ceppa, un cippo, un birillo, un fungo bombato e carnoso, una banana abbigliata, un asso di bastoni, un fuso, un razzo, uno sfilatino speciale ma continua a mancare un’identificazione certa. Il getto, lo schiizzo, lo spruzzo che zampilla dal Muzzuni che altro dovrebbe significare se non la decapitazione del santo?

Il fatto che i fiotti che adornano il vaso siano stati apparecchiati da gentili mani di fanciulla permette ai mitografi dilettanti di scomodare l’etimologia stessa della parola “fallo” che deriva dal greco fallòs [φαλλός] e che a sua volta si rifà alla radice del sanscrito phalati [फलति], che significa “germogliare, fruttificare”.

Lasciamo però rispettosamente la parola definitiva alla saggia cattedra della Chiesa siciliana che si espresse sull’argomento nel tardo rinascimento.

“Proibiamo“, decretava il sinodo di Mazara nel 1575, “che il giorno della natività del precusore di Cristo, le donne non maritate adornirnino detti simulacri, i quali, per il loro aspetto sono scandalosi a vedere e durante la notte si riuniscano per intonare canti in loro onore“.